种子介绍

奥淇园林种业实体店一览:

牛蒡子种子实物拍摄:

牛蒡子(因为牛的力量大,故而古代医家又称其为大力子),中药名。为菊科二年生草本植物牛蒡(学名:Arctium lappa L.)的干燥成熟果实。呈长倒卵形,略扁,微弯曲,长5~7mm,宽2~3mm。表面灰褐色,带紫黑色斑点,有数条纵棱,通常中间1~2条较明显。顶端钝圆,稍宽,顶面有圆环,中间具点状花柱残迹;基部略窄,着生面色较淡。果皮较硬,子叶2,淡黄白色,富油性。无臭,味苦后微辛而稍麻舌。

二年生草本,具粗大的肉质直根,长达15厘米,径可达2厘米,有分枝支根。茎直立,高达2米,粗壮,基部直径达2厘米,通常带紫红或淡紫红色,有多数高起的条棱,分枝斜升,多数,全部茎枝被稀疏的乳突状短毛及长蛛丝毛并混杂以棕黄色的小腺点。基生叶宽卵形,长达30厘米,宽达21厘米,边缘稀疏的浅波状凹齿或齿尖,基部心形,有长达32厘米的叶柄,两面异色,上面绿色,有稀疏的短糙毛及黄色小腺点,下面灰白色或淡绿色,被薄绒毛或绒毛稀疏,有黄色小腺点,叶柄灰白色,被稠密的蛛丝状绒毛及黄色小腺点,但中下部常脱毛。茎生叶与基生叶同形或近同形,具等样的及等量的毛被,接花序下部的叶小,基部平截或浅心形。

头状花序多数或少数在茎枝顶端排成疏松的伞房花序或圆锥状伞房花序,花序梗粗壮。总苞卵形或卵球形,直径1.5-2厘米。总苞片多层,多数,外层三角状或披针状钻形,宽约1毫米,中内层披针状或线状钻形,宽1.5-3毫米;全部苞近等长,长约1.5厘米,顶端有软骨质钩刺。小花紫红色,花冠长1.4厘米,细管部长8毫米,檐部长6毫米,外面无腺点,花冠裂片长约2毫米。

瘦果倒长卵形或偏斜倒长卵形,长5-7毫米,宽2-3毫米,两侧压扁,浅褐色,有多数细脉纹,有深褐色的色斑或无色斑。冠毛多层,浅褐色;冠毛刚毛糙毛状,不等长,长达3.8毫米,基部不连合成环,分散脱落。花果期6-9月。

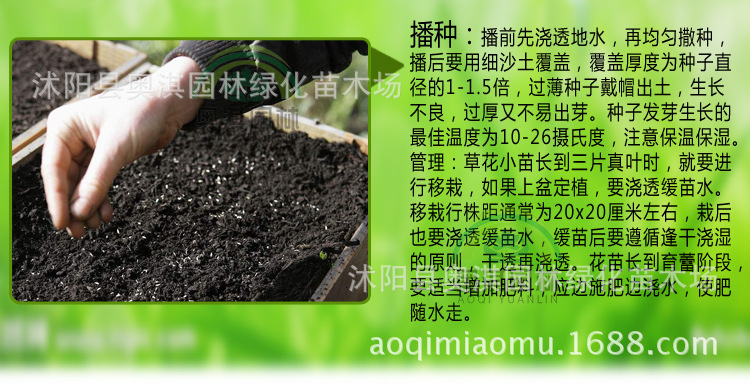

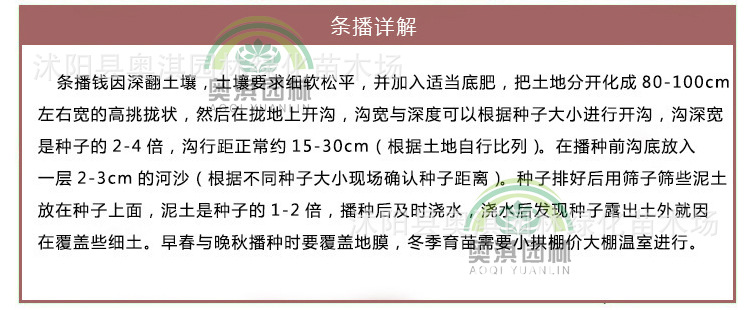

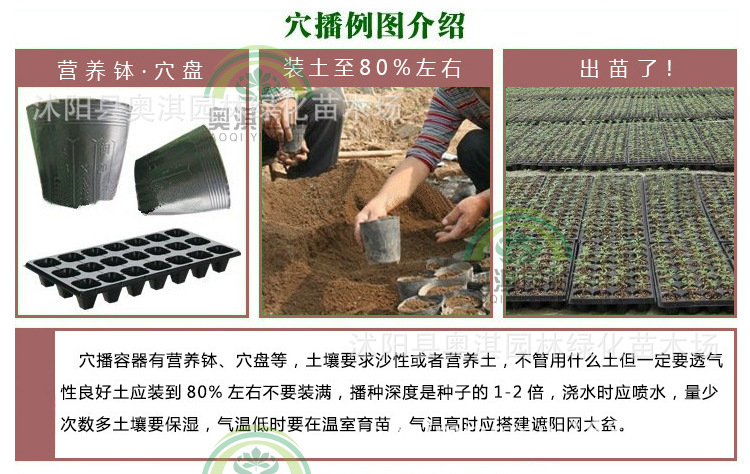

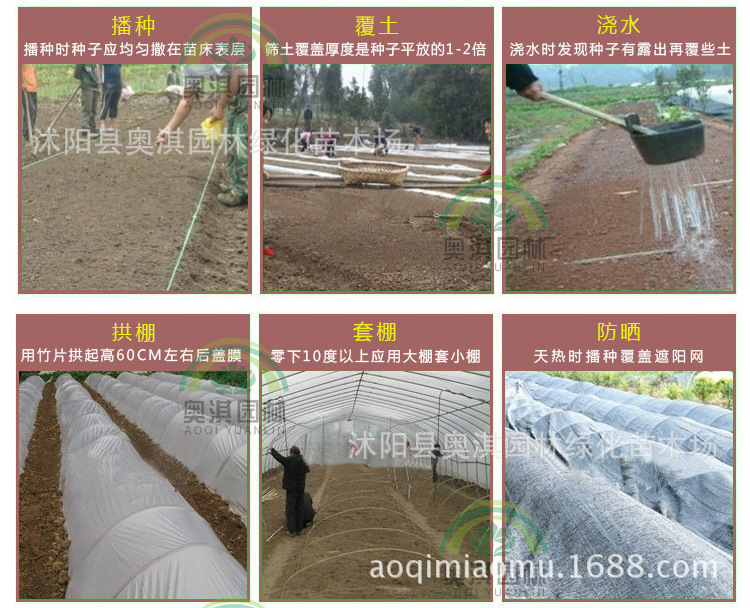

种子繁殖,以直播为主。春、夏、秋均可播种,春夏播种时间为3月上旬-6月中旬,秋播在9-10月。在整好的畦面上按40~50厘米的行距开浅沟进行条播,将种子(播种时最好将种子与火土灰混合成种子灰)均匀地撒在沟内;或按50~60厘米的行距、30~40厘米的株距穴播,每穴点入种子5~6粒。播种前,将种子放入30~40℃的温水中浸泡24小时,晾干后再播,有利出苗,播后覆土2~3厘米,稍加镇压后浇水,保持土壤湿润,加速幼苗生长。此外,可育苗移栽,于3月上旬在苗床上播种,5月上旬或秋季移栽。田间管理幼苗期或秋播第二年春季返青后要进行松土,同时前期要特别注意除草,后期叶子较大时停止中耕。当苗长至4~5片真叶时,按株距20厘米间苗,间下的苗如有缺苗处,可带土移栽;苗具6片叶时,按株距40厘米定苗,穴播者每穴留2~3株。基生叶铺开时,不再进行除草,但要追肥2~3次。植株开始抽茎后,每667米2追施磷酸二铵10千克或过磷酸钙10千克,促使分枝增多和籽粒饱满。施后要及时浇水,雨季要注意排水,防止积水烂根。

牛蒡子喜温暖湿润气候,耐寒、耐热性颇强。生于山坡、山谷、林缘、林中、灌木丛中、河边潮湿地、村庄路旁或荒地,海拔750-3500米。

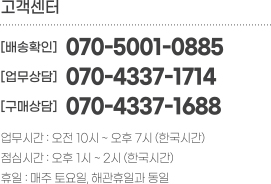

| 수입신고 1USD |

구매/결제대행 1CNY |

TT송금 1CNY |

|---|---|---|

| 6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |